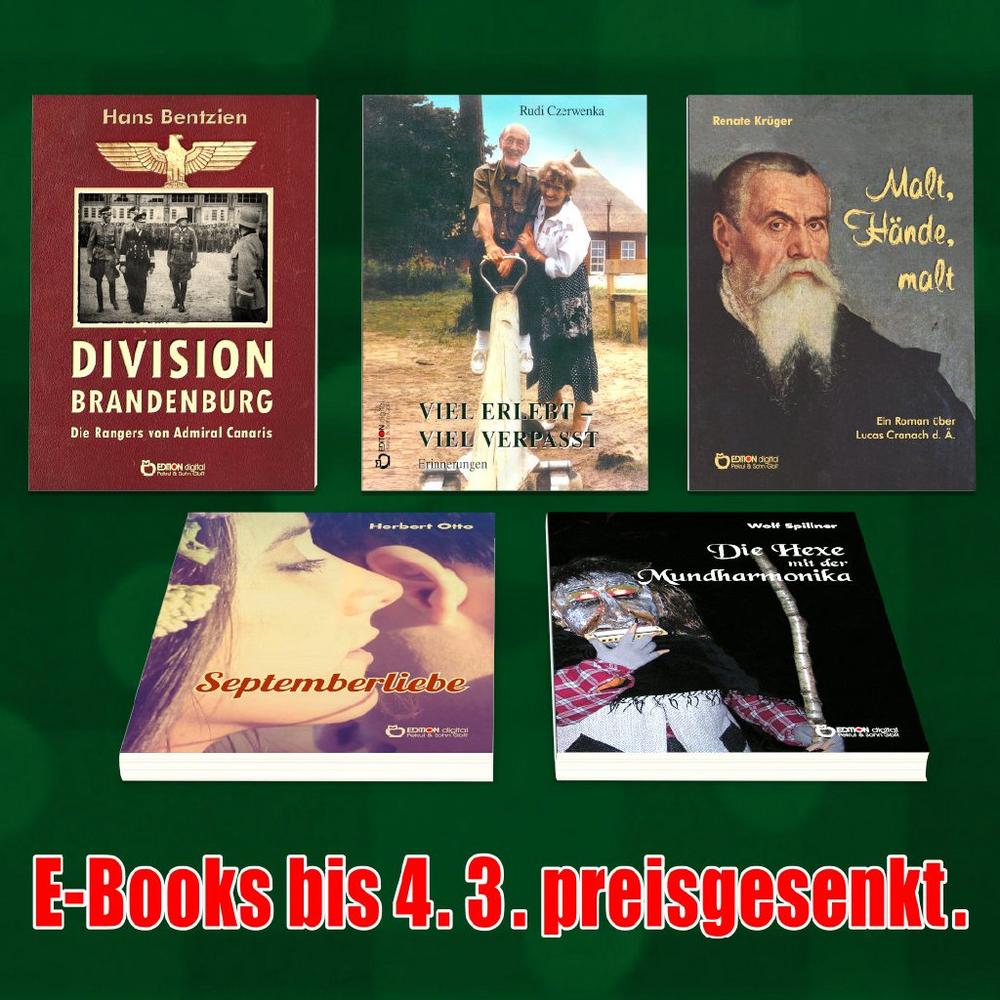

„Malt, Hände, malt.“ – Mit ihrem biografischen Roman nähert sich Renate Krüger auf sehr schöne und lesenswerte Weise Leben und Werk von Lucas Cranach dem Älteren. Ein fesselndes Buch.

Weit zurück in das Jahr 1961 und in die Anfangsjahre der DDR führen uns Buch und Film „Septemberliebe“ von Herbert Otto, West-Agenten und Stasi eingeschlossen.

Neun Geschichten über Begegnungen mit der Natur und mit anderen Menschen erzählt Wolf Spillner in „Die Hexe mit der Mundharmonika und andere Geschichten“. Es sind Anleitungen – Anleitungen zum Anderssehen.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Diesmal wird ein Schleier weggezogen, ein Schleier von geheimen Operation, die schon lange vor einem wirklichen Krieg beginnen und ihn vorbereiten. Auch heute gibt es solche geheimen Vorbereitungen – wie schon in der Vergangenheit. Der heutige Beitrag schaut zurück in ein unrühmliches Stück deutscher Vergangenheit, von dem der Schleier gezogen werden muss.

Erstmals 2004 veröffentlichte Hans Bentzien in der Edition Ost Berlin „Division Brandenburg. Die Rangers von Admiral Canaris“: Bevor Hitlers Wehrmacht fremde Länder überfiel, bereitete ein militärischer Verband den Boden dafür, indem er kriegswichtige Objekte besetzte – mit allen nur denkbaren verbrecherischen Mitteln. Man weiß heute wenig von den berüchtigten „Brandenburgern“, die unter Abwehr-General Wilhelm Canaris für dieses heimtückische Vorgehen in Hitlers Blitzkrieg ausgebildet wurden. Ihre Einsätze beruhten auf Tarnung, Täuschung, Sabotage, Terror, Mord; sie wurden geheim gehalten oder später in Landser-Manier heroisiert. Der Autor verfolgt die blutige Spur der nach ihrem ursprünglichen Ausbildungsplatz benannten Einheit. Ihre Wege führen durch ganz Europa, nach Afrika und Asien. Heute gilt ihre zielgerichtete Erstschlagtaktik und Ranger-Manier in Militärkreisen wieder als vorbildlich. Höchste Zeit, an das wahre Gesicht der „Brandenburger“ zu erinnern. Am Anfang geht es um einen Mann, – um Canaris, der schon sehr früh zeigt, was man von ihm erwarten kann:

„Der Admiral

Der Abiturient Wilhelm Canaris tritt als Seekadett im Frühjahr 1905 in die kaiserliche Marine ein. Es ist die Zeit, als man glaubte, die Größe Deutschlands würde durch die Flotte entschieden. So lässt man auch den Kreuzer „Bremen“, auf dem der Kadett stationiert ist, in mittel- und südamerikanischen Gewässern kreuzen. Hier nimmt der talentierte junge Mann eine schnelle Laufbahn in Angriff, hier lernt er die Sprache der besuchten Länder, Spanisch. Ende 1909 bescheinigt ihm sein Kommandant, dass er zwar nicht der Typ des ungestümen Draufgängers ist, dafür aber ein ausgewogenes Naturell besitze. Er sei gewandt und könne mit schwierigen Aufgaben, die Takt und Diplomatie erfordern, betraut werden.

Nach einem Zwischenkommando auf einem Torpedoboot der Nordsee geht es wieder in ausländische Gewässer. Wozu hat man eine Marine, sie soll überall präsent sein, auch im Mittelmeer! Dort beobachtet der Kreuzer „Dresden“ den Krieg zwischen der Türkei und den Balkanstaaten. Canaris kommt dabei mit Persönlichkeiten der verschiedenen Seiten und deren Interessen in Beziehung, nachdem sein Kommandant erkannt hatte, dass er, inzwischen ein guter Kenner der Probleme, die mit der von Deutschland gebauten Bagdadbahn verbunden sind, in Gesprächen, die diplomatisches Gespür verlangen, sich außerordentlich geschickt verhält. Nach einem Jahr löst die „Dresden“ seinen früheren Kreuzer „Bremen“ ab, und somit erreicht er wieder sein erstes Einsatzgebiet in Mittel- und Südamerika. Hier wird die Besatzung vom Ersten Weltkrieg überrascht. Sie erhält Befehl, dort zu bleiben und den Kreuzerkrieg gegen die Handelsschiffe der Gegner aufzunehmen.

Die „Dresden“ ist ein Teil der Flotte des Admirals Graf Spee und wird in die für Deutschland siegreiche Seeschlacht vor Coronal geworfen. Die Feuertaufe ist bestanden. Doch die englische Flotte will die Scharte auswetzen und stellt den deutschen Verband Anfang Dezember 1914 vor den Falklandinseln. Als einzigem deutschen Schiff gelingt es der „Dresden“ der Versenkung zu entgehen und zu entkommen. Allerdings hat sie keine andere Wahl, als sich zu verstecken, die ungezählten Arme des Feuerland-Archipels geben dazu jede Möglichkeit.

Doch zur Versorgung muss ein Kontakt zum Festland hergestellt werden. Als die „Dresden“ im März 1915 versucht, sich im chilenischen Seegebiet mit Kohle zu bevorraten, erscheint der weit überlegene englische Kreuzer „Glasgow“ und beginnt sofort, die „Dresden“ aus allen Rohren anzugreifen. Zu den angebotenen Kapitulationsverhandlungen, der ersten Bewährungsprobe des Oberleutnants Canaris in diplomatischer Hinsicht, setzt er auf die „Glasgow“ über. Er protestiert gegen den Überfall in den Seegewässern des neutralen Chile, das sei ein Verstoß gegen internationales Recht, doch der Kommandant des englischen Schiffes kontert nur kurz: „Ich habe den Befehl, die Dresden zu vernichten, wo immer ich sie antreffe. Alles andere wird auf diplomatischem Wege zwischen Großbritannien und Chile geregelt werden.“

Er wartet noch die Rückkehr der Barkasse mit Canaris auf die „Dresden“ ab, und dann beginnt erneut die Kanonade. Es bleibt keine andre Wahl, als die „Dresden“ zu versenken. Die Ventile werden geflutet, die Besatzung wird interniert und kommt, vollkommen isoliert, auf die chilenische Insel Quiriquina. Canaris schmiedet einen Fluchtplan und zögert nicht lange ihn anzugehen. Er hat dafür die wichtigste Waffe bereit, seine spanischen Sprachkenntnisse.

Mit einem gestohlenen Boot flieht er auf das Festland. Die Anden schrecken ihn nicht, er beginnt den Marsch über die kaum passierbaren Pässe, meist zu Fuß, manchmal kann er ein Pferd besorgen. Nach acht Monaten, nur durch kleinere Pausen unterbrochen, erreicht er um Weihnachten 1915 mit einem kleinen Boot auf dem Paranáfluss die Hafenstadt Buenos Aires.

Er findet Anschluss an eine deutsche Familie, die nach der Auswanderung hier schon längere Zeit in der Nähe der Hauptstadt lebt. Mit ihrer Hilfe beschafft er sich einen chilenischen Pass. Seine Legende ist nicht besonders kompliziert. Er verwandelt sich in einen Witwer, den jungen Chilenen namens Reed Rosas. Er hat eine Erbschaft gemacht, Verwandte seiner verstorbenen englischen Mutter leben in Holland, bei ihnen will er sich um die Sache kümmern. Es soll sich um nennenswerte Summen handeln. Da lohnt die lange Reise, hoffentlich. Das holländische Schiff „Frisia“ nimmt ihn auf, er schließt sich einer englischen Reisefamilie an und beginnt verhalten, aber zielstrebig einen Flirt mit der schönen Tochter Rosy. Sein Benehmen ist untadelig, er wird gern gesehen. So stellt man sich einen guten Schwiegersohn vor.

Seine Tarnung besteht auch eine ernstere Probe. Die „Frisia“ wird von englischen Patrouillenschiffen aufgebracht und im Hafen von Plymouth kontrolliert, die Passagiere verhört. Der junge Chilene gibt keinen Grund zu einer Beanstandung, er darf wieder aufsteigen. In Rotterdam verabschiedet man sich, mit dem chilenischen Pass gelingt auch die Weiterfahrt nach Hamburg. Hier akklimatisiert er sich, seine Tante nimmt ihn einige Tage auf, und dann meldet sich Oberleutnant Canaris in Berlin von Feindfahrt zurück.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:

2004 erschienen im BS-Verlag Rostock die Erinnerungen von Rudi Czerwenka „Viel erlebt – viel verpasst“: Dieses Buch verdanken Autor und Leser eigentlich einem jungen Journalisten, der im Vorfeld dessen 75. Geburtstages zu Rudi Czerwenka kam und eine Würdigung fabrizieren wollte. Während der Unterhaltung stellte er ihm auch die folgende Frage: „Und Ihr nächstes Buch?“ – Meine Memoiren“, hatte Czerwenka damals dem Interviewer ohne lang zu überlegen geantwortet.

Doch aus dieser in scheinbarer Gedankenlosigkeit und eher als Ausrede geäußerten und eher ungewollten Ankündigung entstanden etwas später doch so etwas wie Memoiren, in denen der Autor über sein Dreivierteljahrhundert auf Erden berichtet – mit Fabulierlust, Wahrheit und Fantasie.

Sein Leben und seine Memoiren beginnen am 4. April 1927 in der Hedwigsstraße im ehemaligen Breslau, führten über das Dorf Groß Leipe, wo er auch 1933 eingeschult wurde, und das Oder-Städtchen Kranz, wieder zurück nach Groß Leipe, ein Internat im Glatzer Bergland, über die Einberufung zur Wehrmacht und den ersten Kriegseinsatz bei Merseburg, am Rande der Leuna- und Bunawerke und der Gefangennahme durch die Amerikaner am 17. April 1945.

Sein Nachkriegsleben beginnt dann in Jena, wo er zunächst in einer amerikanischen Feldbäckerei arbeitet, und nach dem Einmarsch der Rotarmisten eine Lehrstelle als Koch im Hotel „Ölmühle“ antreten kann. Und noch viele weitere Stationen unter anderem als Volkspolizist, Kriminalist und drei Jahrzehnte lang als Lehrer sollten folgen, ehe Rudi Czerwenka dann ein richtiger Schriftsteller wurde. Als sein erstes Buch war allerdings schon 1959 „Magellans Page“ erschienen. Er hatte es auch deshalb geschrieben, weil ihm viele Lehrbücher zu mager und zu trocken erschienen waren …

Und so begann sein Leben:

„Völlig schuldlos bin ich daran, dass ich am 4. April 1927 geboren wurde, in der Hedwigsstraße im ehemaligen Breslau. Wenn man früher mit jemandem ins Gespräch kam und zugeben musste, dass man aus jener Metropole an der Oder stammte, dann hieß es unter Kennern: „Also eine richtige Breslauer Lerge.“ Dieser Ausdruck umfasst so ziemlich alles, was zwischen Schlafmütze und Windhund, zwischen Gemütsmensch und Pfiffikus eingeordnet werden könnte. Der Begriff ist zum Aussterben verurteilt, denn eine Übersetzung ins Polnische ist mir nicht bekannt.

Mein Vater hieß Rudolf Friedrich Johannes. So jedenfalls vermeldet es meine Geburtsurkunde. Ich kannte ihn nur als Hans, soweit er mir Zeit ließ, ihn überhaupt kennenzulernen. Er starb, als ich drei Jahre alt war. Ich habe also nur wenige Erinnerungen an ihn und seine Hinterlassenschaften. Letztere gingen mit dem Kriegsende und der Flucht meiner Mutter aus unserer schlesischen Heimat verloren. Nur die Erinnerungen leben weiter. Mein Vater war, als er seine Auserwählte ehelichte, schon ein welterfahrener Junggeselle und an die 50 Jahre alt, also 20 Jahre älter als sie. Damals heiratete man nicht so früh und so schnell und so unüberlegt wie heutzutage, dafür aber ließ man sich entsprechend der katholischen Kirchenregeln auch nicht so häufig scheiden. Ein Foto von ihm blieb erhalten. Es zeigt einen aufrecht sitzenden, wohlgekleideten Herrn mit scharf gezogenem Scheitel und Kaiser-Wilhelm-Bart, den würdevollen Blick auf die Kamera gerichtet. So ernst habe ich ihn nicht in Erinnerung.

Als mal ein Zeppelin über Breslau hinwegzog, nahm mich mein Vater auf den Arm und hielt mich schließlich fast aus dem Fenster hinaus, damit ich das entschwebende Luftschiff besser sehen konnte. Angesichts dieser Situation starb Mutti fast vor Angst und schrie auf. Ein anderes Mal sprang er, mich dabei emporwerfend, durchs Zimmer, bis ich dabei mit den kristallenen Zäpfchen des Kronleuchters in Kontakt geriet. Dieser Lüster, das Mitbringsel einer Italienreise, nahm mir diese Attacke noch jahrelang übel. Jene Zapfen waren mit Drähten an den bronzenen Schwingarmen befestigt, lösten sich manchmal schon beim Saubermachen und mussten dann wieder befestigt werden.

Jahre später, als ich mich über den Lehrstoff der Schule hinausgehend auf eigene Faust mit der Elektrizität beschäftigte, hob ich ein solches Drähtchen vom Teppich auf, bog es u-förmig zurecht und steckte beide Enden gleichzeitig in eine der Wandsteckdosen. Es gab einen Knall, die Sicherung gab ihren Geist auf, und ich hatte eine blutende Wunde am Ellenbogen. Von meiner stets temperamentvoll reagierenden Mutti wurde ich anschließend entsprechend behandelt.

Mein Vater hatte noch weitere interessante Souvenirs gesammelt und hinterlassen: eine wunderschöne Eckvitrine mit kunstvoll geschliffenen Scheiben, eine auf geschwungenen Beinchen stehende Kommode mit abgerundeten Außenflächen und vergoldeten Schubladenknöpfen und eine Zither, schwarz, mit Elfenbein ausgelegt. Zu ihr gehörten Griffnoten, Papierbögen mit Zahlen, die man unter die Saiten schieben und dann auch ohne Fachkenntnisse auf dem Instrument spielen konnte. Die vermutlich wertvollsten Objekte jedoch waren jene goldenen, silbernen oder bronzenen alten Münzen, einsortiert in zwei mit Samt ausgelegte Kästchen. Die Augen gingen mir über vor Staunen, wenn Mutti mir mal in einer ruhigen Gedenkstunde einen Blick auf diese Schätze erlaubte. Anfassen durfte ich dabei nichts.“

1975 erschien im Leipziger Prisma-Verlag Zenner und Gürchott „Malt, Hände, malt. Ein Roman über Lucas Cranach d. Ä.“ von Renate Krüger: Ein biografischer Roman ermöglicht Annäherung an eine Persönlichkeit, will aber nicht eine Dokumentation ersetzen. Vorherrschende Gestaltungsmittel sind Emotionen, Beschreibungen und Handlungen. Der Roman „Malt, Hände, malt“ über den Maler Lucas Cranach, der von 1472 bis 1553 lebte, beansprucht ein hohes Maß an dichterischer Freiheit bei Verwendung und Gestaltung der historischen Tatsachen, insbesondere durch die Einbindung des Familiären in die Zeitereignisse und die Versuche, das Innere des Malers literarisch und psychologisch zu ergründen. Freie Erfindungen sind erlaubt, dürfen aber nicht die Grenzen des Möglichen und Glaubwürdigen überschreiten. Es geht um frei nachgestaltetes Leben, nicht um eine Biografie von dokumentarischem Wert. Dem berechtigten Informationsbedürfnis des Lesers wird in einer ausführlichen Zeittafel Rechnung getragen. Die Persönlichkeit des berühmten Wittenberger Malers und Unternehmers bietet viele gestalterische Möglichkeiten. Unter Cranach mit seinem eigenen unverwechselbaren Stil wurde das weithin unbekannte Wittenberg zu einem künstlerischen Zentrum. Cranach selbst wurde als Hofmaler des sächsischen Kurfürsten Friedrichs des Weisen zu einer nicht unwichtigen Figur im politischen Schachspiel seiner Zeit, besonders durch seine Vernetzung mit wichtigen Zeitgenossen, vor allem mit dem Reformator Martin Luther. Cranach war es, der das Lutherbild schuf, das durch Jahrhunderte Gültigkeit behielt.

Der Roman bettet die Bilder in Handlungen ein und erhöht somit den emotionalen Faktor. Cranach hatte einen Blick für alle Bereiche des Lebens, die er rastlos in Bilder umsetzte. Mit dem einen Auge sah er die liebliche Madonna, mit dem anderen die lüsterne Venus. Er vollführte eine Gradwanderung zwischen erlesenster Qualität und marktgerechter Produktivität. Er war Künstler, Geschäftsmann und strebte nach Macht und Establishment. Aber er fand auch immer wieder zur Selbstkritik und zur Ehrlichkeit zu sich selbst.

In einem (fiktiven) inneren Monolog Cranachs heißt es: „Trinken wir auf Lucas Cranach, den Hofmaler des Kurfürsten von Sachsen! Trinken wir auf Cranach, den Weinherrn der Stadt Wittenberg! Und auf Cranach, den Herrn der Wittenberger Apotheke! Trinken wir auf Cranach, den Druckherrn! Und auf Cranach, den Ratskämmerer!“ Und schließlich: „Trinken wir auf Cranach, den Bürgermeister!“

Aber da ist noch das jugendliche Bild des Humanistenfreundes Cuspinian aus den Aufbruchsjahren, der Blick in die Ferne gerichtet, in den Händen ein noch geschlossenes Buch, im Hintergrund ein Baum mit den ersten Blättern, frei umherflatternde Vögel, eine verlassene Festung. Was hält das Leben bereit?

Und so beginnt das Buch, das übrigens auch in ungarischer Sprache erschienen ist:

„1. Kapitel

Kronach ist nicht die geringste unter den oberfränkischen Städten, aber nicht einmal seinem Bürgermeister würde es in den Sinn kommen, es höher zu stellen als die Nachbarstädtchen mit ihren lang vertrauten Namen: Berneck, Kulmbach, Staffelstein oder Lichtenfels. Sie alle ducken sich unter dem Schutz der Veste Coburg, wohin sich des Öfteren der allergnädigste Herr Kurfürst von Sachsen zurückzieht. Man ist geschützt, und man ist abhängig. Man spricht die Sprache der Franken und tanzt nach der Pfeife der Sachsen. Man ist nicht Nürnberg und hat keine eigene Melodie. Aber einen kleinen Stolz hat man doch, und man erhält ihn mit allerlei Wirtshauswortreichtum am Leben, auch wenn man die Augen auf die Veste Coburg richtet.

Unverwandt schaut der Stadtknecht am Tor auf die Coburger Landstraße, während die Schatten der Bäume, Sträucher, Mauern und Häuser länger und länger werden. Der Sommer hatte es eilig, Äpfel und Birnen sind schnell gereift und klein geblieben, in einigen Wochen wird man die letzten Früchte einholen. Auch gut. Soll der Winter kommen, in Kronach sind die Vorratskammern gefüllt. Auch die des Stadtknechtes. Er denkt daran, wie es in seinem Keller duften wird. Doch er soll ja nicht träumen, er hat eine wichtige Aufgabe: Ausschau soll er halten nach Coburg! Von dort wird Lucas der Maler kommen, der Sohn des berühmten Malers Sunder aus Kronach – einige nannten ihn auch Möller -, der zu Beginn des Sommers selig in Gott entschlafen ist. Seinen Ältesten hat er nicht mehr gesehen, der war zu weit weg. In Kronach gab es einst keinen Platz mehr für ihn, doch er soll es in der Ferne, in Wittenberg, zu Ansehen und Reichtum gebracht haben. Auch gut. Nun wird ihn der Kronacher Rat mit Ehren empfangen, die beiden Ratsstuben sind schon gekehrt und geschmückt.

Soll er also kommen, Lucas der Maler, der im Dienste des allergnädigsten Herrn Kurfürsten von Sachsen gerade auf der Veste Coburg einige Bilder restauriert. Das ist klug von ihm, so verschafft er sich Ansehen auch in Kronach.

Wie soll der Stadtknecht den Sohn des Meisters Sunder anreden? Er hat den Lucas schon als Kind gekannt, ein Kronacher Kind wie die anderen, doch nun Maler des Kurfürsten, mit der Tochter eines Bürgermeisters verheiratet und sogar in hohem Ansehen beim Kronacher Rat … Es wäre nicht ausgeschlossen, dass er es in Kronach zum Ratsherrn, wenn nicht zum Bürgermeister bringt.

Lucas der Maler reitet derweil singend durch einen dichten Wald. Er liebt den Wald über alles, doch nicht nur Lebensfreude treibt den Gesang aus seiner Kehle. Auch Furcht. Jeder, der auf einem guten Pferd durch den Wald reitet, fürchtet sich, selbst ein gepanzerter Ritter. Über den Wald hat die Veste Coburg keine Macht. Im Wald leben die Gesetzlosen, die sich nehmen, was man ihnen nicht gibt. Die Gestalten von wilden Männern und Frauen in zottigem Haarpelz und von übermenschlichen Kräften leben in der Furcht des Volkes, und die Herren leben von dieser Furcht des Volkes. Das Volk soll beim Gesetz bleiben und sich vor den Gesetzlosen fürchten, die Reisende und Wanderer ausrauben und erschlagen. Lucas hat nicht viel Geld bei sich, aber das Pferd … Sollte ein kurfürstliches Pferd den Waldmenschen nicht besonders in die Augen stechen? Nichts rührt sich. Er begegnet niemandem. Er sagt seinen Namen vor sich her wie eine Beschwörung. Er hat einen Namen beim allergnädigsten Herrn Kurfürsten, und die daheim werden sich wundern, wenn er ihnen diesen Namen sagt, wenn er ihn zeigt, ja zeigt, denn dieser Name ist aufgeschrieben wie ein Gesetz; er, Lucas der Maler, wird niemals zu den Gesetzlosen gehören …

Das Malerhaus am Markt gehört zu den größeren Kronacher Bürgerhäusern. Es war ein festlicher, unvergesslicher Tag, als Meister Sunder sich endlich dieses Haus kaufen und seine Werkstatt darin einrichten konnte. In diesem Haus konnte die Kunst des Sohnes heranwachsen, doch für zwei Meister war es zu eng. Lucas war fortgezogen und nicht zurückgekehrt. Nun hat Meister Sunder dieses Haus verlassen – für immer. Der junge Meister kann einziehen, endlich! Die Witwe Sunder sitzt an einem Fenster des oberen Stockwerkes, sieht auf den Markt hinunter und in die Straße, die zum Coburger Tor führt, und wartet. Es ist lange her, seit der Sohn zuletzt daheim war. Jetzt muss er kommen und Ordnung schaffen, die Spreu vom Weizen trennen, den guten Nachlass zu guten Preisen verkaufen, denn die Witwe Sunder braucht etwas, wovon sie leben kann, und sie möchte nicht schlechter leben als bisher. Schmalz und Bier sind ohnehin nie reichlich gewesen, Brot und Wachs jedoch haben immer genügt. Der Magen knurrte keinem vergeblich, an Kerzen musste man nicht sparen. Ein gutes Handwerk ernährt die Familie, wenn der Meister fleißig ist und die Meisterin das Geld zusammenhält. Ihr eigener Vater war ein fleißiger, guter Schuhmacher gewesen, und noch heute stecken manche älteren Füße in seinen Schuhen. Ihre Mutter hatte lieber die pralle Geldkatze gestreichelt, als dass sie das runde Geld rollen ließ. Wie wird Barbara sein, die Schwiegertochter? Ihr Vater ist Bürgermeister, man braucht sich ihrer nicht zu schämen in Kronach. Sie wird sich des Ansehens ihres Schwiegervaters würdig erweisen können, mit Stolz seine Bilder in den Kirchen und in den Bürgerstuben betrachten. Nun gehören die Kronacher Malflächen dem Sohn, ihrem Ehegemahl. Der Zunftstuhl in der Kirche ist sein Eigentum. Und er findet ein großes Haus vor, alles gehört ihm.

Trotz aller dieser angenehmen Gedanken erinnert sich die Witwe Sunder an einen Traum, der sie in Angstschweiß versetzt hatte. Der Sohn war gekommen, doch er wollte nicht bleiben. Er fühlte sich nicht mehr wohl in diesem großen neuen Haus, er hatte sich daran gewöhnt, in Schlössern zu leben und zu arbeiten, er stieß sich den Kopf an den niedrigen Decken der Kronacher Zimmer, er klagte über den muffigen Geruch und über das Nebeneinander von wertvollen Möbeln und zerbrochenem Gerümpel. Er nahm dem Pferd nicht einmal den Sattel ab … „Ist er noch immer nicht zu sehen, der Lucas?“

Anna Sunder fährt herum, und ihr Unmut über den Traum entlädt sich über ihren Sohn Matthes, der in der Tür steht.

„Wie siehst du aus! Blaue Farbe im Gesicht! Grün am Hemd! Wie vorsichtig hat dein Vater gemalt! Ich kann mich nun wieder mit den Flecken plagen. Nein, er ist noch nicht zu sehen. Wasch dich und zieh dich ordentlich an. Wo ist Thomas?“

„Im Wirtshaus.“

Ist das auch ein schlechter Traum? Lucas will nicht bleiben, und Thomas ist im Wirtshaus?

„Im Wirtshaus? Am helllichten Tag, mitten in der Woche? Und gerade dann, wenn wir auf den neuen Hausherrn und Meister warten? Was ist in Thomas gefahren?“

Matthes zieht die Schultern hoch.

„Du weißt ja, der Thomas und der Lucas …“

„Geh jetzt und wasch dich! Es wird Zeit, dass der Lucas kommt und Ordnung schafft. Er muss es tun, er ist der Älteste. Er arbeitet für den Kurfürsten. Du musst dich anstrengen, wenn du etwas bei ihm gelten willst. Er soll dich endlich auf Wanderschaft schicken.“

Matthes weiß, was ihn jetzt erwartet, und er schließt schnell die Tür hinter sich.

Zwanzig Jahre bist du alt und stehst noch immer nicht auf eigenen Füßen. Lässt den Thomas für dich arbeiten und schmierst selber nur ein wenig mit Farben herum wie ein Kind. Du bist eben zu spät geboren, Gott sei es geklagt! Es ist nichts mit den Kindern des Alters …

Lucas der Maler treibt sein Pferd an. Tummel dich, Schwarzer, schneller, wir müssen heim. Keine Zeit heute für alte Gespenstertannen, für knorriges Wurzelwerk, für all das, was man malen oder wenigstens zeichnen müsste. Mein Herz weint, weil wir so schnell an dieser sonnigen Lichtung vorüberreiten müssen. Diese zackige Burg im Hintergrund! Doch weiter, ich will zur Mutter. Ich brauche sie schon jahrelang, und doch habe ich nie Zeit für sie gefunden, oder fürchtete ich mich vor dem Vater? Nun habe ich die Mutter ganz für mich, und ich werde glücklich sein mit ihr, mit Barbara habe ich kein rechtes Glück … Mein Leben ist reich und gesegnet, aber der Mensch, der mir am nächsten ist, bringt mir kein Glück … Wie werde ich sie begrüßen nach all den Jahren? Schau her, Mutter, was aus deinem Sohn geworden ist! Du kannst stolz auf mich sein, ich sage es ohne alle Eitelkeit! Meine Bilder betrachtet man nicht nur, man spricht auch von ihnen, und nicht nur in der Stadt Wittenberg. Ich zeige dir die beiden großen Bilder der letzten Jahre. Nein, natürlich habe ich sie nicht bei mir, sie sind längst dort aufgestellt, wo man sie erbeten hat, und doch leben sie in mir weiter. Ich bin noch immer innig verbunden mit der heiligen Katharina, der Schutzpatronin der Gelehrten, deren Bild ich malen, neu erschaffen durfte. Wittenberg soll eine Stadt der Gelehrten werden, so hat es der allergnädigste Herr Kurfürst beschlossen. Und so wird es sein. Übelwollende, verblendete Menschen ließen einst der Heiligen das Haupt abschlagen. Ein grausames, beängstigendes Bild, das ich da malen musste, doch du brauchst nicht davor zu erschrecken, denn die Schönheit ist stärker als der Tod. Ach Mutter, wenn du wüsstest, wie sehr ich die Schönheit liebe, wie ich mich nach ihr sehne! Barbara, meine Frau, ist schön, und doch sehne ich mich nach mehr Schönheit. Auf den Altarflügeln habe ich Schönheit vervielfacht. Je drei liebliche Jungfrauen stehen dort, es sind die lieben alten Heiligen, die ewig jung bleiben. Ich habe sie in den Jungbrunnen getaucht, Barbara, Ursula, Margaretha, Dorothea, Agnes und Kunigunde, lauter schwere, schöne Namen. Hinter ihnen habe ich die Schutzburg erbaut, damit sie gesichert leben können in dieser rauen, schönheitsfeindlichen Welt, die Veste Coburg ist dort zu sehen, denn mein Herr Kurfürst ist ein Schützer der Schönheit und der Kunst, und ich vertraue auf ihn. Ein eigenes Kind habe ich mir dazu erträumt und gemalt, und glaube mir, eines Tages werde ich es haben, dieses liebliche Geschöpf, das Blumen in einem Körbchen austeilt.“

1961 veröffentlichte Herbert Otto im Henschelverlag Berlin „Septemberliebe“: Das Leben des Chemikers Dr. Hans Schramm läuft ohne Probleme, bis er sich in Franka, die Schwester seiner Verlobten Hanna verliebt. Auch Franka liebt ihn, kämpft aber gegen ihre Gefühle an, weil sie ihrer Schwester nicht den Mann ausspannen will. Zu diesem Konflikt kommt ein weiterer ganz anderer Art: Schramm ist ins Visier eines westdeutschen Agentenrings geraten, der von ihm Informationen über seine chemischen Forschungen erpresst. Aus Angst vor Repressalien weiß er keinen anderen Ausweg, als in den Westen zu flüchten. Franka verhindert dies durch eine entsprechende Mitteilung an die Staatssicherheit der DDR. Schramm fühlt sich von der geliebten Frau verraten und begreift erst allmählich, dass sie für ihn nur das Beste wollte. Das Drehbuch zu dem DEFA-Film von 1961 (Regie Prof. Kurt Maetzig) steht im krassen Gegensatz zu dem, was man heute über die Stasi hört und liest. Gerade deshalb ist das Buch ein wichtiges Zeitdokument. Und so liest sich der Beginn dieses Textes aus den Anfangsjahren der Deutschen Demokratischen Republik (DDR):

„Dieses Buch ist die Veröffentlichung des Drehbuches zu dem DEFA-Film „Septemberliebe". Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Form des Drehbuches nicht beibehalten: so sind rechte und linke Seite zusammengeschrieben, Regie- und Kameraanweisungen sowie Musikeinblendungen wurden weggelassen. Der Leser wird unschwer die Filmvorlage erkennen, und es wird für ihn von Interesse sein, durch Text und Bild mit dem Stoff des Films näher bekannt zu werden.

Korridor in einem Städtischen Krankenhaus

Es ist Nacht. Der lange Korridor liegt still und im Halbdunkel. An einer Tür leuchtet ein Lichtsignal auf. Schwester Franka tritt aus einem der Zimmer auf den Korridor, schließt leise die Tür hinter sich, öffnet eine andere Tür und tritt ein. In diesem Zimmer stehen sechs Betten, fünf Patienten schlafen, nur einer wacht. Es sind unfallchirurgische Fälle; einige haben Gliedmaßen in Gips, tragen Verbände und Schienen.

Franka tritt an das Bett des wachliegenden Mannes und reicht ihm eine Tablette und ein Glas Wasser. Sie geht an ein anderes Bett, zieht über dem Patienten die Decke zurecht. Im Zimmer ist nur der schwache Lichtschimmer, der vom Korridor hereinfällt. Nachdem sie mit ihren kleinen Handreichungen fertig ist, geht sie wieder auf den Korridor, öffnet die Tür zum Schwesternzimmer und geht hinein.

Gedämpftes Licht von einer Tischlampe fällt auf einen Medikamentenschrank und auf medizinische Geräte. Franka tritt ans Fenster, draußen ist es dunkel. Die Scheiben sind teilweise mit Eisblumen bedeckt. Es schneit, auf dem Fensterbrett ist sogar Schnee angeweht. Franka steht am Fenster und blickt hinaus, die Fensterscheiben spiegeln ihr Bild wider. Sie wendet sich um und betrachtet nervös die Gegenstände im Zimmer: auf dem Schreibtisch das Telefon, ein aufgeschlagenes Buch, und über der Tür die elektrische Uhr, deren Sekundenzeiger ruckweise vorwärtsspringt. Es ist kurz vor vier. Frankas Blick ist unruhig, so, als erwarte sie etwas. Sie scheint zu horchen, sie geht zum Schreibtisch, setzt sich unschlüssig. Ihr Blick fällt auf das Buch, sie nimmt es und versucht zu lesen. Aber es gelingt ihr nicht, sich zu konzentrieren. Sie schiebt das Buch zur Seite und blickt wieder zur Uhr. Plötzlich surrt leise das Telefon. Franka erschrickt; froh, dass sich endlich etwas ereignet, meldet sie sich:

„Unfallstation …“

Anscheinend liegt eine falsche Verbindung vor, denn Franka sagt:

„Nein … Hier ist das Städtische Krankenhaus … Ja, bitte…“

Sie legt den Hörer auf und kehrt wieder zu sich selbst, zu ihrer Unruhe zurück. Sie blickt abermals zur Uhr. Der Sekundenzeiger läuft um. Mit leisem Knacken rückt der Minutenzeiger einen Strich weiter.

Immer noch vier Stunden. – Um acht Uhr werden wir uns wiedersehen … Er wird heute aus der Untersuchungshaft entlassen. Er wird nicht im Gefängnis sitzen … Ich kann es noch gar nicht glauben, dass er mich sehen möchte … nach allem … Es scheint, als sei unsere Liebe doch am Leben geblieben … Unsere Liebe – … sie hat es schwer gehabt … vom ersten Tage an …

Es begann, als wir uns das erste Mal sahen …

Es war im Juli. Er war Doktor rer. nat. geworden, und das sollte an diesem Abend gefeiert werden … Ich hatte ihn bis dahin nie gesehen, ich wusste nur, dass meine Schwester und er heiraten wollten …

Ein Gartenlokal an der Saale an einem Sommerabend

In einem Gartenrestaurant sind etwa zwanzig Personen versammelt. Kollegen von Hans und Hannelore. Sommerblumen stehen auf den Tischen. Dicht am Restaurant vorbei fließt die Saale. Im Vorgarten stehen Tische und Stühle, an denen Gäste sitzen. Einige junge Burschen arbeiten an einem Koffermagnettongerät, schließen Kabel an und legen ein Band auf. Franka steht dabei.

Jetzt tritt Hannelore hinzu; einen Packen Telegramme und Briefe in der Hand, sagt sie mit entschuldigender Geste:

„Hans muss gleich kommen … Ich habe im Werk angerufen. Es war irgendeine Störung an der C-16-Apparatur“ – und mehr zu Franka gewandt: „Vater hat ihn abgeholt; sie sind schon seit einer Stunde unterwegs.“ Hannelore geht durch den Vorgarten. Franka sieht ihr noch eine Weile nach, zufrieden über das Glück der Schwester. Dann wendet sie sich zu den jungen Leuten am Magnettongerät:

„Ach, bitte Musik! Wir wollen doch tanzen!“

In diesem Augenblick kommt Bewegung in die kleine Gruppe. Hans, in einem hellen Sommeranzug, betritt von Vater Hübental begleitet den Garten. Er trägt einen großen Blumenstrauß in der Hand, wird umringt und begrüßt. Gratulationsrufe klingen durcheinander: „Herzlichen Glückwunsch!“

„Es lebe unser frischgebackener Doktor!“

„Und mit ,sehr gut‘ bestanden!“

„Alle Achtung!“

Jemand hat die Dissertation von Hans in der Hand und liest den sehr komplizierten Titel vor. Franka steht ein wenig abseits, blickt hinüber, nähert sich dann langsam dem Kreis. Hannelore steht vor Hans und markiert scherzhaft einen Knicks.

„Noch einmal ganz offiziell: Ich gratuliere!“

Sie blickt auf den Blumenstrauß, den Hans immer noch in den Händen hält. Hans umarmt Hannelore, gibt ihr einen herzhaften Kuss. Dann aber sucht sein Blick das Zimmer ab, er entdeckt seine Mutter, die unweit an einem der Tische sitzt. Hans drängt sich zu ihr durch. Hannelore bleibt offensichtlich ein wenig enttäuscht zurück, während Hans seiner Mutter die Blumen überreicht, sie umarmt und sagt:

„Herzlichen Dank, Mutter … für alles.“

In Frankas Gesicht kommt ein kleines warmherziges Lächeln. Sie ist beinahe gerührt. Nun tritt Hannelore heran und zieht sie zu Hans.

„So – und das ist meine kleine Schwester!“

Hans lacht Franka vergnügt an.

„Es wird ja auch höchste Zeit, dass wir uns endlich kennenlernen! Hannelore hatte schon Angst, dass Ihr Kurs erst nächste Woche zu Ende wäre.“

Franka sagt sofort:

„Dann hättet ihr eben noch eine Woche warten müssen mit der Doktorfeier! So ein Fest ohne mich? Ausgeschlossen!“

Hans und Franka lachen sich an, finden einander sympathisch. Hannelore überreicht Hans die Telegramme: „Hier, noch Telegramme für dich.“

Hans öffnet sie und liest, während ihm seine Freunde über die Schulter sehen:

„Weiter gute Erfolge!“ … Hochschulgruppe der FDJ. Und aus Berlin-Charlottenburg … „Bin stolz auf Dich. Erwarte noch viel von Dir!“

Jemand ruft dazwischen:

„Hört, hört! Der Ruf unseres Alchimisten ist schon bis nach Westberlin gedrungen!“

Hannelore glaubt, Hans verteidigen zu müssen:

„Das ist sein Onkel! Er hat Hans sehr unterstützt während der Studienzeit.“

Wer genau hinsieht, bemerkt, dass Hans diese Verteidigung nicht sehr angenehm ist. Auch Franka scheinen Hannelores Worte nicht zu gefallen. Sie sagt lachend, durchaus ohne provozierenden Unterton:

„Und ich dachte, er hat auf Staatskosten studiert!“

Hans wird aufmerksam. Anscheinend hat er so etwas von Hannelore nie gehört. Erstaunt und ein wenig bewundernd blickt er diese „kleine Schwester“ an. Das Aggressive an ihr gefällt ihm.

Plötzlich setzt Musik ein, lautes Rufen und Zustimmung. Jemand ruft:

„Ehrenrunde für den Doktor und Hannelore!“

Die Gäste bilden einen Kreis. Hans eröffnet mit Hannelore den Tanz. Bald aber gibt es eine Unterbrechung. Die Wirtin ist herangetreten, fasst Hannelore am Arm und spricht sie entschuldigend an:

„Fräulein Hübental – einen Moment bitte! Telefon! Wegen der Eisbombe …“

Hannelore geht, mit einer kleinen entschuldigenden Geste zu Hans, hinaus. Hans will ihr nachrufen, lässt es dann aber und blickt sich einige Augenblicke lang suchend um. Franka schaut ihn an und fängt seinen Blick auf. Langsam geht er auf sie zu.

„Darf ich bitten?“

1983 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Die Hexe mit der Mundharmonika und andere Geschichten“ von Wolf Spillner: Die Begegnung mit der Natur ist wie der Kontakt mit einem Menschen. Man muss hinsehen, zuhören und sich einstellen können, darf nehmen, aber auch geben und muss sich, wenn nötig, einsetzen, dann kann im Miteinander Liebe und Freundschaft wachsen. Dass dieses Einanderverstehen nicht immer leicht ist, erfährt Kerstin. „Du bist ein Sprüchemacher“, ruft sie ihrem Vater zu, der seinen Worten unerwartete Taten folgen lässt. Der alte Mann erfährt, dass seine Gemeinschaft mit den Vögeln ihm nicht allein gehören darf. Mit den Vögeln und den Jungen wird er reicher, die Gemeinschaft schöner.

Wolf Spillners Sorge gilt in den neun Geschichten den alltäglichen Begegnungen, in denen sich die Haltung der Menschen zeigt. Hier der Anfang der titelgebenden Geschichte, in der wir zuerst von Susanne, ihrer Mutter und von Tilly hören – ihrem Wellensittich:

„Die Hexe mit der Mundharmonika

Susanne wohnt mit ihrer Mutter und einem Wellensittich vier Treppen hoch im Hinterhaus. Es sieht grau und schwarz aus wie alle anderen Häuser in dieser Straße. Durch das offene Fenster kann sie die U-Bahn hören, die in der Nähe aus dem Tunnel kommt und dann über der Straße auf eisernen Bögen fährt. Dort haben die alten Häuser schon neue Fenster und frische Farbe bekommen. Bald sollen auch in Susannes Straße die Häuser verputzt werden.

An der Ecke steht schon das erste Gerüst, und die Bauarbeiter haben bereits ihren Frühstückswagen dort aufgestellt. Susanne kommt auf dem Schulweg daran vorüber. Sie wünscht sich blaue Farbe für ihr Haus. Blau ist ihre Lieblingsfarbe. Auch ihr Wellensittich ist blau. Er heißt Tilly.

Dicht am Fenster in Susannes Zimmer hängt Tillys Bauer. Ist das Fenster geschlossen, darf Tilly im Zimmer umherfliegen. Er turnt auf der Gardinenleiste, und wenn Susanne ihn ruft, fliegt er auf ihre Schulter. Scheint im Sommer die Sonne, hängt Susanne den Wellensittich Tilly in seinem Bauer auf den Balkon. Der ist klein. Ein winziger Tisch und zwei Stühle haben gerade Platz darauf. Ringsum ist er mit Blumenkästen geschmückt. Darin wachsen rote Salvien, duftige Petunien mit gestreiften Trichterblüten, blau und weiß, und sogar ein paar Sonnenblumen. Sie werden sehr groß, und Susannes Mutter hat ein paar Stäbe am Balkongitter festgebunden. So halten sich die Sonnenblumen fest.

Sonntags, bei schönem Wetter, frühstücken Susanne und ihre Mutter auf dem Balkon, und Tilly schwatzt und pfeift dazu. Er macht den Gesang der Amsel nach. Sie wohnt in dem Kastanienbaum, der auf dem Hof steht. Der Baum macht den Hinterhof freundlich. Im Mai steckt er Kerzen auf. Dann leuchten zwischen den grauen Häusermauern seine Blüten. Susanne kann vom Balkon in seine Krone hinuntersehen. Manchmal sitzt die schwarze Amsel auf dem höchsten Zweig und singt. Das ist schön. Susanne sagt, der Amselhahn ist ein Prinz und der Baum sein grünes Schloss. Oft kommen auch die grauen Tauben von den Dächern und gurren in den Ästen. Die Spatzen sind immer da. Sie fliegen vom Baum auf den Hof hinunter und suchen Futter an den Aschtonnen. Niemand verjagt sie. Es gibt auf diesem Hof keine Katzen.

Susanne liebt die Vögel, aber Katzen mag sie noch mehr, und wenn die Mutter fragt: „Was wünschst du dir zum Geburtstag?“, dann sagt sie jedes Mal: „Eine Katze, Mutti!“ Und die Mutter antwortet: „Ach Susi, was sollen wir mit einer Katze in unserer kleinen Wohnung? Möchtest du nicht lieber einen Goldhamster?“ Dann schüttelt Susanne den Kopf. Ein Goldhamster kann nicht springen, ein Goldhamster kann nicht schnurren, keinen Buckel machen und mit dem Schwanz wedeln!

Susanne weiß, wo es Katzen gibt. Viele Katzen sogar. Und diese Katzen haben wohl kein gutes Leben! Sie sehen so dünn aus und haben ein struppiges Fell. Eine ist weiß und rot gestreift, hat einen dicken Kopf und große gelbe Augen. Das ist ein Kater. Den möchte Susanne mit nach Hause nehmen. Bald ist wieder Geburtstag, dann wird sie neun Jahre alt.

Die Katzen streunen im Park umher. Wo sie wirklich zu Hause sind, das weiß Susanne nicht. Niemand weiß es. Diese Katzen sind wilde Tiere. Sie wohnen irgendwo in den Kellern und auf den Höfen. Vielleicht fangen sie Mäuse, vielleicht auch Ratten, wer will das wissen?

Der Park ist eigentlich auch kein Park, nur eine Rasenfläche zwischen den Straßen. Da wachsen zwei alte, struppige Fliederhecken. Rings um den Rasen führt ein Kiesweg mit großen Lindenbäumen. Sie haben schwarze Stämme. An einer Ecke stehen drei steinerne Tische und Bänke. Darauf sitzen am Nachmittag alte Männer. Sie spielen Skat und trinken Bier. An einem anderen Tisch sitzen die Schachspieler. Auch sie trinken Bier. Von den Linden fallen gelbe Blätter auf ihren Tisch. An der anderen Ecke des Parks steht ein altes Toilettenhaus aus Eisenblech. Es war einmal grün gestrichen. Es riecht nicht gut. Dort sind auch die Mülltonnen und Abfallkübel hinter einer niedrigen Mauer unter den vertrockneten Fliederzweigen. Dort sitzen die Katzen. Sie warten darauf, dass die Leute aus den Häusern ihre Abfälle in die Tonnen werfen und vergessen, die Deckel zu schließen. Das ist nicht selten. Die Katzen finden dann Brot und Fischreste, und sie lecken aus den Fleischdosen die Brocken, die übrig geblieben sind.

Susanne trifft sich an der nächsten Straßenecke mit Amrei. Da kommt sie an dem hässlichen Blechhaus und den Tonnen vorüber. Amrei ist mit ihrer Mutter aus einem anderen Stadtbezirk in Susannes Gegend gezogen. Ihre Mutter ist eine große Frau mit einem runden Gesicht, die schöne, farbige Bilder malt und Geschichten erzählen kann. Susanne geht gern zu ihnen. Die beiden wohnen in einem ehemaligen Bäckerladen. Hinter dem Schaufenster, das mit einem dünnen Tuchvorhang zugezogen ist, hat Amreis Mutter Licht genug, um zu malen. Amrei und Susanne dürfen auch malen. Was sie wollen und wie sie wollen. Autos dürfen Flügel und Pferde dürfen Räder haben, und ein Himmel kann grün sein oder rot. Zuerst staunte Susanne sehr darüber, aber dann hat sie gemerkt, lustige Bilder zu malen macht Spaß.

In einer Ecke des Bäckerladens, der jetzt Atelier heißt, wohnt Herr Meier. Ein schwarzer Meier mit weißen Ohren. Herr Meier ist ein Kaninchen und nagt oft an Tisch- und Stuhlbeinen. Susanne weiß nicht, ob das lustig ist. Sie weiß nur, ihre Mutter würde nicht gern einen Herrn Meier in der Wohnung haben.

„Und Katzen, magst du auch Katzen?“, hat Susanne ihre neue Freundin gefragt. „Nein, Katzen nicht“, hat Amrei gesagt. „Katzen stinken, und sie kratzen auch.“

„Stimmt ja gar nicht!“ Susanne wurde ein bisschen wütend, und Amreis Mutter musste sagen: „Nun vertragt euch mal lieber!“

Susanne weiß es genau: Katzen stinken nicht! Und Amrei sagte es nie wieder. Vielleicht, weil Herr Meier bisweilen nicht ganz gut riecht!

Amrei wartet am Morgen auf Susanne, und sie gehen zusammen zur Schule. Für Susanne ist es ein kleiner Umweg. Sie macht ihn gern, seit sie die Katzen entdeckt hat. Doch Amrei muss immer länger auf sie warten. Manchmal ist sie schon fort, wenn Susanne kommt, denn sie mag nicht zu spät zur Schule kommen! Alles war nur wegen der Katzen! Susanne kommt nicht an ihnen vorüber. Sie möchte, dass wenigstens eine von ihnen zahm wird! Sie soll sich anfassen lassen.

Aber die Katzen sind scheu. Sie hocken da unter den Büschen, und ihre Augen leuchten grün und gelb aus mageren Gesichtern. Nur der rot gestreifte Kater ist etwas dicker, manchmal spricht er schon zu Susanne. „Rau“, sagt er, „rau-rirau!“ Es hört sich ein bisschen heiser an. Dann nimmt Susanne ihren Schulranzen ab, wickelt ein Frühstücksbrot aus und hält es den Katzen hin. Sie sieht, wie ihre Schnurrbarthaare zittern vor Begierde. Sie schnuppern zum Brot. Sie riechen die Wurst. Aber sie bleiben im Schutz der Büsche. Susanne legt das Brot auf die Erde und geht ein Stück weiter. Dann stürzen die Katzen hervor. Der Kater ist immer der erste! Jeden Morgen wickelt Susanne ein Frühstücksbrot aus, und Amrei sagt in der Pause: „Du nimmst aber wenig mit!“ Sie gibt ihr eine Stulle ab. Am Abend sagt Susanne zu ihrer Mutter: „Ich habe jetzt immer so viel Hunger! Kann ich nicht mehr Frühstück mitnehmen?“ Da freut sich die Mutter. „Du bist ja auch viel zu dünn“, meint sie.“

Der Grund für den auf einmal gewachsenen Hunger von Susanne, über den sich ihre Mutter freut, wird sich bald aufklären. Und er ist natürlich ein anderer als ihre Mutter denkt. Und auch in den anderen acht Geschichten, in denen Wolf Spillner von der Natur und von den Menschen und deren Haltung und Verhältnis zur Natur und zu ihren Mitmenschen erzählt, ist manches anders als gedacht. Aber genau das regt zum Innehalten, zum Nachdenken und vielleicht auch zu einem anderen natur- und menschenfreundlicherem Verhalten an …

Viel Vergnügen beim Lesen, einen guten Sprung in den März, der vielleicht schon den Frühling mitbringt, bleiben auch Sie weiter vor allem gesund und munter und bis demnächst. Und falls Sie tatsächlich gerade dieser Tage Geburtstag haben, dann nochmals herzlichen Glückwunsch, viel Glück und vor allem Gesundheit und fangen Sie einfach an zu schreiben, alles aufschreiben …

EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.

EDITION digital Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Telefon: +49 (3860) 505788

Telefax: +49 (3860) 505789

http://www.edition-digital.de

Verlagsleiterin

Telefon: +49 (3860) 505788

Fax: +49 (3860) 505789

E-Mail: editiondigital@arcor.de

![]()